展覧会の展示概要

札幌で開催中の北海道立近代美術館コレクション展へ行ってきました。会期は2025年3月29日から7月6日まで。今回は、20世紀の貴重な版画集「リーブル・ダルティスト(芸術家の本)」を中心に、日本の絵画、アール・デコのガラス工芸、そして現代アートまで、見どころ満載の展示となっています。

知られざる宝物との出会い。「リーブル・ダルティスト 芸術になった本」

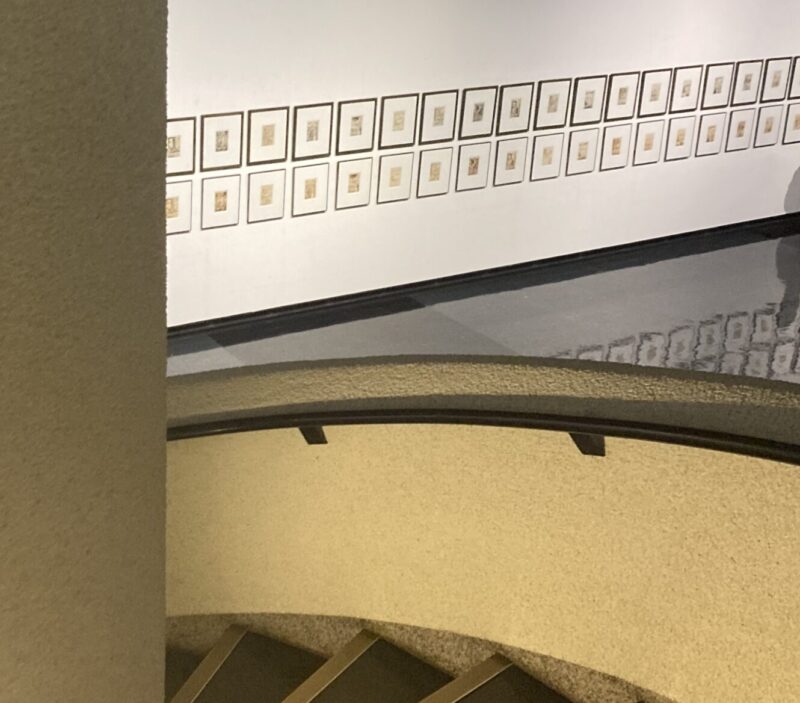

「リーブル・ダルティスト」とは、20世紀に画商ヴォラールが、美術家たちのオリジナルの版画を添えて販売した限定本のこと。道立近代美術館は、この時代の版画を多数所蔵しており、今回の展示では、栗山町に在住した詩人・児童文学者、友田多喜雄氏(1931年~2024年)から寄贈された約2000点もの版画作品の中から、4年の歳月をかけて整理された選りすぐりの作品も公開されています。

20世紀のパリで活躍した画家たちは、詩や小説の挿絵を描くことで新たな収入源を得ていました。単なる挿絵にとどまらず、芸術家が文章を深く理解し、自身の表現として昇華させた作品は、新たな芸術の領域として当時の美術愛好家や愛書家たちに珍重されたのです。

芸術家の本

会場には、ルオー、シャガール、ダヴィッドといった巨匠たちの作品が並びます。特に印象的だったのは、ルオーの連作版画「ミセレーレ(ラテン語で憐れみ給え)」。父の死や第一次世界大戦の経験から生まれたこの作品は、本来ルオーが誰でも手に取りやすい形での出版を望んでいたにも関わらず、ヴォラールによって画家本人の許可なくして勝手に出版されました。このようにして作られた最初の「ミセレーレ」の展示されていた本の箱の大きさに、私も思わず息を呑みました。縦60センチ、横45センチ、真鍮の金具のついた箱は一見とても豪華に見えますが、版画のサイズや枚数から、持ち運びのために必然的にこのような大きなサイズになったのだそうです。

敬虔なクリスチャンであったルオーは、「ミセレーレ」を通して多くの悲劇の後に必ず救済があるというメッセージを伝えたかったのでしょう。ヴォラールによる独断的な出版後、ルオーは30年近い年月をかけ様々な技法によって手直し、納得の行く作品に仕上げると最終的には廉価版として再製本・貸し出しも行いました。完成された作品集は、ルオーの魂を救ったと言えるかもしれません。

ルオーの作品は、彼がかつてステンドグラス職人として働いていた背景からか、白黒の版画の中に光を感じるような表現が印象的です。教会の窓を飾るステンドグラスが、光を通して信仰心を高めたように、「ミセレーレ」はルオーにとって、聖書に匹敵するほど重要な意味を持っていたのではないでしょうか。

また、ダヴィッドがリルケの小説「マルテの手記」のために描いた挿絵も必見です。主人公である青年詩人マルテの視点から、パリでの孤独な生活を綴った散文詩に近いこの小説の世界観を、ダヴィッドは女性らしい繊細な筆致と視点で捉え、人物のさりげない表情や移りゆく街の風景を次々と描き出しています。通常の黒と白の版画に加え、セピア色の版も展示されており、同じ情景でも色の違いによって全く異なる印象を受けることができます。

さらに、同じ「マルテの手記」をベン・シャーンが描いた作品も展示されており、ダヴィッドとは全く異なるタッチで表現されています。二人の作品を見比べることで、同じ物語から受け取る印象が、表現者によって全く異なる世界になるという面白さを発見できます。

ピカソの数点の作品の中で、特に目を引いたのは「夜、少女に導かれる盲目のミノタウロス」。盲目のミノタウロスが少女の後ろをたどる様子が描かれていますが、小さな画面の中で、焦点が定まらないミノタウロスの不穏な表情と、対照的な少女の純粋さが鮮やかに描き分けられ、強いメッセージを感じました。

ルドンの幻想的な作品群も、ひときわ異彩を放っていました。陰影を巧みに用いた表現は、見る者をルドンの描く異次元の世界へと引き込みます。

マティスやミロの作品は、明るく陽気で、見ていると心が躍ります。マティスのシンプルながらも洗練された色彩とフォルムは、いつ見ても新鮮で飽きることがありません。「シンプルイズベスト」という言葉がまさに当てはまる、無駄を削ぎ落とした表現からは、現代でも全く色褪せない美しさが感じられます。

ウィズ・キッズ’25

日本の絵画の展示コーナーでは、松や梅、鷹といった伝統的な図柄に込められた意味を読み解く「ウィズ・キッズ’25」が開催されています。新年度ということもあり、「めでたい」をテーマに選ばれた作品には、会話形式のキャプションが付いており、子どもにもわかりやすい工夫が凝らされています。

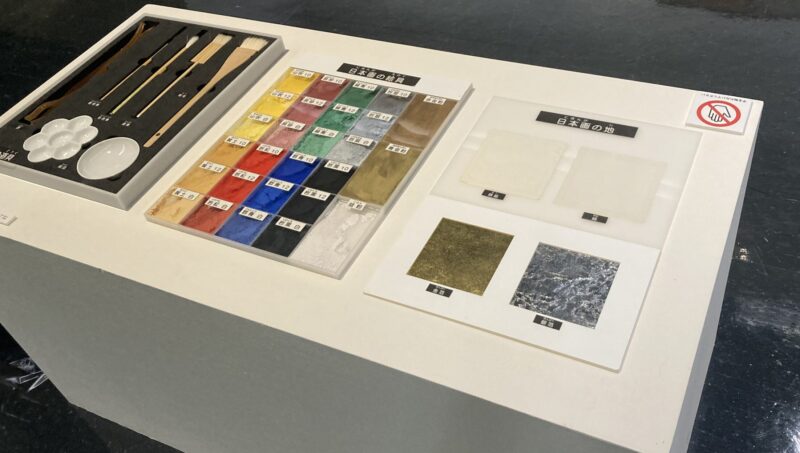

日本画の道具や絵の具の展示もあり、普段学校の授業で使うものとは全く異なった、本格的な画材に触れることで、日本文化への理解や興味を深めることができるようになっていました。

巴里のかほりアール・デコのガラス

1910年代から1930年代にかけてヨーロッパやアメリカで流行したアール・デコ。それまでのアール・ヌーヴォーの有機的な曲線美とは対照的に、直線や幾何学模様を基調とした、工業的で機能性を重視した様式です。

このコーナーでは、パリで活躍したドーム、ラリック、アンドレ・テュレといった著名なガラス作家たちの作品が展示されています。

個人的に心を奪われたのは、ガブリエル・アルジィ=ルソーのばら文花器、ミュレル兄弟のランプ、そしてドームの昆虫文蓋物です。アール・デコ様式でありながら、優美な曲線や昆虫、花のモチーフにはアール・ヌーヴォーの影響が感じられ、その繊細な美しさに魅了されます。

ドームとルソーの作品は、「パート・ド・ヴェール」という古代メソポタミア文明に起源を持つガラス技法で制作されています。糊で練ったガラスの粒を型に入れて焼成し、研磨して仕上げるという、非常に手間と時間のかかる技法ですが、その分、繊細な表現が可能になります。一度は廃れてしまいましたが、アール・ヌーヴォーの時代に復興し、高級美術品に使われる幻の技法として再び注目を集めました。

ドームの昆虫文蓋物に描かれたリアルなバッタの表現は、いつまでも見ていたくなるほど魅力的です。ガブリエル・アルジィ=ルソーの花器は、均等に配置されたバラの文様と、淡いピンク色と紫色のふちどりの組み合わせが絶妙で、どんな花を生けようか想像するだけで心が躍ります。

ミュレル兄弟のランプは、シェードからこぼれる温かいオレンジ色の光はもちろんのこと、ブドウの蔓を模した鉄製の支柱の優雅な曲線美が見逃せません。

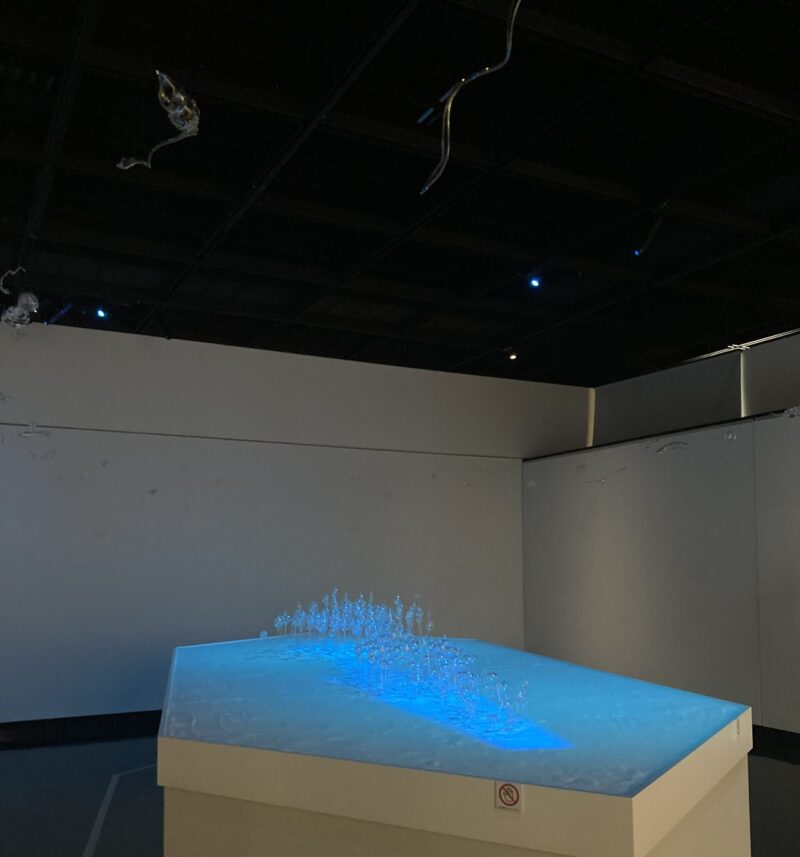

光と生命の神秘。青木美歌 未生命の遊槽

ガラスという素材を通して、光と生命体をテーマにしたインスタレーションを制作した青木美歌氏(1981~2022)。青い光に照らされた空間に浮かぶ、ガラスでできた様々な形は、まるで生命の根源を見ているよう。2024年に開催された札幌国際芸術祭でも展示されていた青木美歌氏の作品が、通年展示されることになったのは嬉しい限りです。

パネルに展示された青木美歌氏の詩を読みながら作品を鑑賞すると、「私たちはどこから来て、どこへ行くのだろうか」という根源的な問いが心に湧き上がってきます。まだ41歳という若さでこの世を去った作家は光の世界へ旅立ち、大きな生命の一部、光の粒子の一つになったのかもしれません。

美術館を訪れた際には、ぜひこの静謐な空間で、深く思索する時間を過ごしてみてください。

新たな出会い。新収蔵品展

今回新たに収蔵された作品を紹介するコーナーでは、深井克美氏の油彩画「オリオン」が強烈な印象を残しました。何層にも重ねられた絵の具が生み出す独特の質感と色彩は、油彩画という表現方法の可能性を改めて感じさせてくれます。

混雑状況

日曜日の昼過ぎに訪れましたが、館内は比較的空いており、どの作品も静かにゆっくりと鑑賞することができました。14時から開催されたギャラリートークも、ほぼ満席ではありましたが、混雑していて聞こえないということはありませんでした。開始5分前に会場に到着しましたが、問題なく席に座ることができました。

所要時間

1時間ほどあれば全体をみることができます。私は1時間30分ほど滞在しました。

(30分のギャラリートークの時間は除く)

観覧料

一般:510円(団体10名以上:420円、リピーター割引:420円、前売料金:420円)

高大生:250円(団体10名以上:170円、リピーター割引:170円、前売料金:170円)

※リピーター割引は、道立近代美術館または他の道立美術館・芸術館で開催した特別展の半券提示が必要です。

展覧会の会期&開館日・開館時間

会期:2025年3月29日(土)~7月6日(日)

開館時間:9:30~17:00(入場は16:30まで)

休館日:月曜日(5/5を除く)、5月7日(水)

アクセス&駐車場情報

住所: 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西17丁目

電話番号: 011‐644‐6881

提携駐車場: 「ビッグシャイン88北1条駐車場」(美術館から徒歩約5分)

料金:20分130円(以降20分ごとに130円加算)

美術館利用者割引:20分無料。駐車券を美術館1F東側出口付近または三岸好太郎美術館受付の押印機で押印してください。

詳細は公式サイトをご確認ください。

周辺施設

北海道立三岸光太郎美術館

札幌市資料館

北海道大学植物園

KITAKARO L (キタカロウ エル)

まとめ

本好きにとって、芸術と書籍が融合した「リーブル・ダルティストー芸術になった本」のテーマは、きっと深く心に響くはずです。様々な芸術家たちが、言葉という抽象的な存在をそれぞれの感性で視覚的なイメージへと昇華させた作品群は、言葉がどのように世界を形作り、私たちに新たな視点を与えてくれるのかを改めて考えさせてくれます。言葉から始まり、言葉を超えて広がる豊かな芸術の世界。青木美歌氏の作品は、過去、現在、そして未来という壮大な時間と空間への意識を私たちに促します。美術館という場所は、まさに多様な世界と出会うことができる特別な空間です。この展覧会で、あなたはどんな新しい世界を発見できるでしょうか。ぜひ、北海道立近代美術館へ足を運んでみてくださいね。

コメント